〔解説〕

教育・学習のモデルとICT利用の展望:教授設計理論の視座から

Current Trends of Instructional Design Theories and Models for ICT Utilization

岩手県立大学 鈴木 克明

Katsuaki SUZUKI

Iwate Prefectural University

1.はじめに:モデルの実践的価値

本論文は、学習・教育のモデルに関する最近の動向を教育工学(とりわけ教授設計理論[Instructional Design Theory])の立場から概観し、教育システムの構築に際して参照すべき情報があることを紹介するものである。学習についてのモデル(学習科学)については、本誌21巻第3号に解説・論文特集「学習科学と学習/教育支援システム」が組まれ、最近の動向が紹介されたばかりである。とりわけ、実験室における学習についての理解(記述)から現場における教育活動の支援(処方)へと学習科学の研究関心が推移していることを二軸で整理した三輪・齋藤(2004)の解説や、教授設計理論のアプローチと底通する学習科学研究における「デザイン実験アプローチ」を詳細に紹介した大島(2004)の解説は、本論文と密接に関係する。併読をお勧めしたい。Educational Tehcnology誌は、2004年5-6月号で、「学習科学と教授設計理論(原題ではInstructional Systems)の対話」特集を組んだ。学習科学と教授設計理論の研究者相互の行き来があまりなく、その必要性が(少なくとも教授設計理論研究者の間で)指摘されたことを受けて、両方の立場を知る研究者による論文4件に対して、両陣営からのリアクション9件(学習科学側から4件と教授設計理論側から5件)を掲載した。

特集号編集者(Carr-Chellman & Hoadley, 2004)は、このやり取りをまとめて、(1)両者のアプローチや生い立ち、基盤理論は異なるが、デザイン研究で両者の対話が可能になり、更なる交流が求められていること、(2)「教授(instruction)」という用語が、学習科学では狭く行動主義に根ざすものとして拒否反応がある一方、教授設計理論では「学習環境の整備」と同等に広く捉えられており、両者間の会話を妨げていることなどを指摘している。

教育工学研究では、東(1976)による定義「教育工学とは、教育者がより適切な教育行為を選ぶことができるようにする工学である」を引くまでもなく、問題解決志向・決定支援志向のアプローチが採用されてきた(中野、1979)。授業の実践者(学習支援者)、あるいは教育システムの設計者がより良い学習環境を実現するために資する研究知見が、教授設計理論として整理・統合化されてきた(鈴木、1989)。教授設計の目的は人の学びを助けることにあるから、人の学びのメカニズムを解明した学習理論に依拠することによって、より効果的な学習環境が提供できると考えるのが自然である。行動主義から認知主義、構成主義へと理論的基盤を推移させながらも学習過程の科学的な解明を目指す記述的モデルとして研究知見を提供してきた学習理論を援用しながら、教授設計理論もまた発展してきた。

他方で、技術革新で利用が可能になる様々な教育メディアでは何ができるのか、またそれらをどのように活用するのが良いかが検討されてきた。適性処遇交互作用(ATI: Aptitude Treatment Interaction)研究の手法を援用した教育メディア比較研究の知見としては、「どのメディアも万能薬にはならないが、どのメディアでも学習は成立する」ことや、「学習課題の特性と学習者の特性に応じて、最適な学習環境が異なる」、「より新しいメディアを使う方が学習効果は高まる(新奇性効果)」、「どのメディアを選ぶかよりも、そのメディアをどう使うかで差が出る(メディア属性、機能的同等性)」、「使うメディアに対する構えによって学習効果に影響が出る(メディア知覚)」、あるいは経済性の観点から「(どのメディアでも学習が成立するのだから)より簡単なメディアを使って、学習者を能動的にするのが良い(シュラムのまとめ)」などが主張されてきた(佐賀、1995)。情報通信技術(ICT)の発達に伴い様々な学習環境が提案・実現されている。学習環境の評価にあたっては、旧システムとの比較データを根拠にすることは難しい、との立場が一連の教育メディア研究からすでに導き出されている。ベースラインデータをもとにした一事例の実験デザイン(向後他、2002の解説2を参照)や質的研究法の活用が不可欠になろう。

本論文では、以上の研究系譜を踏まえて、まず、学習理論の変遷と教授設計理論をめぐる最近の動向を概観する。次に、2つの教授設計理論(教授トランザクション理論とSTAR遺産モデル)を取り上げて最近の動向を例示していく。最後に、学習・教育のモデルが今後のICT利用実践にどのように影響を与え得るかについての考察を試みたい。

2.学習理論の変遷と教授設計理論

2.1.行動主義・認知主義と教授設計理論学習理論は、行動主義から認知主義、構成主義へと推移する中で、「人がどのように学ぶか」について様々な研究知見を提供してきた。教授設計理論では、これらの研究知見に基づいて、より良い学習環境を実現するための教授モデルを構築してきた。

行動主義心理学のメカニズムは刺激=反応と強化であり、CAIの原点となったプログラム学習モデルが提案された。スモールステップで失敗を回避するのが良いとした点は、失敗とその振り返り(リフレクション)を重視する現代の教授モデルとは相容れない主張となっている。しかし、積極的に反応を促すことや、反応の正否を即時にフィードバックすること、あるいは個々に異なる学習ペースを確保することなどの原則は、今日でも基礎学習の支援環境構築の原則として有効に働く。刺激=反応を重視する観点からドリル型CAIが重視され、項目制御方法が詳細にわたって研究されてきた(例えば、項目間隔変動型、三重プール構造型、状態前進型など。詳細は、鈴木、2004、第9章;Alessi & Trollip, 1995;Salisbury, 1985などを参照)。基礎事項の繰り返し練習などには有効な教授方略を提供するこれらのドリル制御方法についての研究知見は、広く実践場面で応用されているとは言い難い状況である。

認知主義に基づく教授モデルの代表としては、ガニェの9教授事象(鈴木、1989;2002)がある。ガニェの教授理論は、「教授とは、学習の内的・外的条件を整備して学習を支援する営みである」との定義と「異なる性質の学習課題を達成するために最良の学習環境は異なる」という前提に基づいて、それまでに別々に提案されていた教授方略を学習課題ごとに整理した(例:先行オーガナイザは言語情報の学習に有効であり、代理強化は態度の学習に有効など)。この功績と人間の学習プロセス(情報処理モデル)に基づいて教授過程を整理した9教授事象の功績により、「教授設計理論の生みの親」と位置づけられている。また、学習への動機づけに関連する心理学理論を整理してモデル化し、学習意欲に焦点をあてた動機づけ設計の教授方略と設計過程を提案したARCSモデル(Keller & Suzuki, 1988;鈴木、2002)もこの時期に誕生した。

2.2.構成主義と教授設計理論

構成主義とは、認識論[epistemology]の一つで、「知るということは自分の中に意味を構成すること」と考える立場である(Miller & Miller, 2000)。心理学者ピアジェの理論が見直されて、人間の知識が「シェマ(スキーマ)」というかたまりに取り込まれていく・かたまりを形成していく過程として学習が捉えられる。また、ヴィゴツキーの最近接領域説にならい、他者との交流によって知識が社会的に構成されていくとする立場(社会的構成主義)がある。これまでの行動主義・認知主義が、客観的に捉えられる(誰が見ても同じ)知識を身につけるプロセスとして学習を捉えていた(客観主義)のに対して、学習者一人ひとりが(各自異なる)意味を自ら構成していく過程として学習を捉えている。

知識が学習者一人ひとりの頭の中で構成されるという立場をとったとしても、それは教授(もしくは学習環境の整備)を否定することにはつながらない。米国学術研究推進会議(2002)はその著書『授業を変える:認知心理学のさらなる挑戦』の中で、構成主義を信奉する人々がこの点を誤解しているために、「教師は新しい知識を直接的に教えるべきではなく、生徒たち自身で知識を構成させるべきであるという誤概念」(p.11)を持つ場合があると指摘している。このような構成主義者の見解は、「認知理論と教授理論を混同したもの」(p.11)で、「いかに教えるべきか」という教授法の問題には注意を払わずに、ひたすら生徒たち自身に知識を構成させようと自らの教授活動を制限してしまう。「教師は、生徒たちの既有知識に注意をはらい、必要に応じて指針を与える説明をすべきである」(p.11)と指摘している。いかなるメカニズムで学習が進む(と考える)にせよ、そのプロセスを外側から支援するように工夫して働きかけることは可能である。

構成主義に基づく教授設計理論としては、これまでに、算数を現実の文脈を示すビデオストーリーを通して教えるジャスパープロジェクトを支えた「錨をおろした教授[anchored instruction]」(鈴木、1995)や、その発展形として提案されている「STAR遺産モデル」(Schwarts, et. al., 1999:後述)などが提案されている。「認識論としての構成主義に基づいて確立された教授設計理論はまだない」(Miller & Miller, 2000, p.162)と断言する主張もある一方で、「今日のICT利用教材向けの教授設計指針となる学習理論の主流は、情報から意味を読み取り理解しようとする能動的な学習者の役割に価値をおく構成主義の原理に基づいたものである」(Oliver & Harrington, 2000, p.179)とする積極的な見方もある。

構成主義に基づく教授設計の原則としては、(1)共同作業、(2)多視点からのアプローチ、(3)真正な[authentic]文脈(コンテキスト)の3つが挙げられることが多い(例:Lebow, 1995)。表1に、「教授設計の指針となる学習理論の主流は、構成主義の原理に基づいたものである」としたオリバーとハリングトン(Oliver & Harrington, 2000)がまとめた学習支援の要素を掲げる。

表1 構成主義に基づくオンライン学習支援の要素(Oliver & Harrington, 2000)

| 真正な文脈 | 知識や学習成果が用いられる現実の文脈の中で教えること。現実味がある文脈をそのまま提示することで「豊かな文脈アフォーダンス」を確保する。 |

| 真正な活動 | 学習活動そのものが現実に起こりうるようなものであること。断片的な課題をいくつもこなすよりは、一つの複雑な問題にじっくりと時間をかけて取り組ませる。 |

| 熟達者の仕事をモデリング | 熟達者が何を考え、何を行ったかを知る機会をつくること。表面上は現実世界に見えるエピソードを観察させ、参画させる。 |

| 複数の役割と視点 | 複数の視点からの情報を提供して、深みを持たせること。さまざまな視点から捉えた情報を提供するか、共同作業を通して自分とは異なる視点に触れる機会を設ける。 |

| 共同的な知識構築 | 現実世界の学習は、個々に取り組む活動からよりも、グループ活動から得られている。ペアや小グループをつくって学習に取り組ませ、グループ全体の成果に対して報酬を与える仕組みを構築する。 |

| リフレクション | 学習の成果とプロセスを振り返る機会を設けること。学習過程のどの時点にも戻って記録を見直すことや熟達者のやり方や他のグループのやり方と見比べることができる仕組み。 |

| 暗黙知を表出するアーティキュレーション | 得た知識が何かを確かめることができるようにすること。アーティキュレーション(分節化?)を可能にする程度に複雑な課題に取り組ませることで、まずはグループとして、次に個々の参加者が学習成果を把握できるようにする。 |

| 教師によるコーチングと足場づくり | 教師はコーチ、または支援者(ファシリテータ)の役割を果たすこと。少し学習が進んでいる同輩からのコーチングも採用すること。 |

| 真正な学習成果の評価 | 現実味がある文脈の中に置かれたときに、問題解決が実行できるかどうかを評価すること。真正な文脈で真正な活動を行わせる過程で、不可分な要素として評価活動も統合する。 |

2.3.行動・認知・構成主義の「持ち場」

行動主義に基づいたドリルや、認知主義に基づいた学習プロセス支援の枠組み、さらには構成主義に基づいた学習環境の構築など、教授設計で用いることができる道具箱の中身は、ますます複雑になってきている。ある特定の主義主張を信奉し、「自分はこれしか使わない」と決めれば、気分は楽になる。一方で、どの道具をどう使っていけば、全体としてより良いものが出来るか、という問いを前提にして道具の組み合わせ方を模索すると、教授設計者に認知的負荷がかなりかかる。しかし、良いものができる可能性は高くなるはずである。最も広く使われている教授設計論入門書(ディック・ケアリー・ケアリー、2004)は、「学習者、学習効果、学習コンテキスト、パフォーマンスコンテキストの様々な場合に応じて、行動主義、認知主義、構成主義の要素を適切に採用し適用している。Dick & Careyモデルは、過去50年間のこうした主要な3つの理論的見地を取捨選択したツールを統合したもの」(p.5)と、自らの立場を説明している。

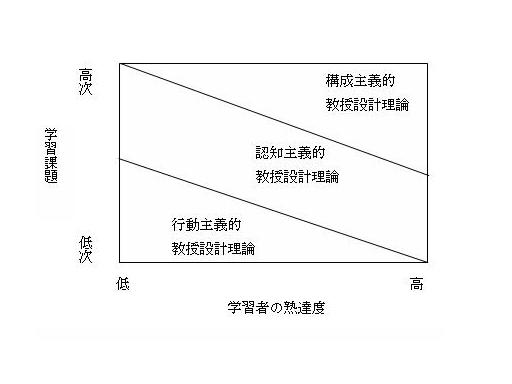

図1に、これまでに提案されてきた主義主張の「持ち場」について、学習課題の複雑さと学習者の熟達度の2つの軸で整理することを提案しておく(鈴木、2004、図表9−11)。西之園(1998)は、「教育工学はそのスタートの時点で行動主義をその基盤の一つとして受け入れてきた。その後、構成主義の立場からの批判にあって研究のパラダイムが移行したとの主張があるが、そのことはわが国の教育研究、とくに教育工学の研究においての必然性があったのであろうか。」(p.183)と述べ、安易な欧米追従に警鐘を鳴らす。また、行動・認知・社会構成主義の移り変わりが「古い主義が否定されて新しい主義にバトンタッチしたわけではなく、トレンドとして勢力を増しただけである。行動主義の研究者によって提供された知見は否定されることなく、さらに行動分析学として今も精緻化され続けている。」(向後、2002、p.260)との指摘もある。問題解決を志向して、使える研究成果は何でも使おうとする折衷主義(eclecticism)の重要性が増していると考えられる。

図1 行動・認知・構成主義の「持ち場」(鈴木、2004)

2.4.ライゲルースによる教授設計理論の整理

教授設計理論の動向を俯瞰する際に、ライゲルースが編集した2冊の大学院レベルの教科書(Reigeluth, 1983; 1999)を取り上げることが有効であると思われる。ライゲルース(1999)によれば、工業社会の教授設計理論では認知領域の「記憶」と「手続き的技能」を中心に扱ってきた。情報社会では、それらの学習成果は引き続き重要ではあるが、より高度な学習への要求が高まっており、教授設計理論もその要求に答え、学習経験のオーダーメイド化・情報技術やともに学ぶ者などの活用を可能にするものへと変化しているとする。第2巻(Reigeluth, 1999)には、第1巻(Reigeluth, 1983)以後に提案された23の教授設計理論が集約されており(表2)、学びをいかに支援するかについての広範囲な考え方が紹介されている。そこには、構成主義の影響も大きく反映されているが、どの理論をいつ使うべきかの明確な指針はない。

表2 第2巻に収録されている教授設計理論一覧(Reigeluth, 1999)(認知領域のみ;掲載順)

| 理論名 | 提唱者 | 特徴 |

| 理解への多面的アプローチ | Howard E. Gardner | 自身の多元的知性論に基づいた教授理論。理解させるための3ステップとして、入口(Entry Points)、比喩を用いた説明(Telling Analogies)、核心への接近(Approaching the Core)を提案。 |

| 理解のための教授と学習(TfU;Teaching for Understanding) | David Perkins & Chris Unger | 理解のための学習を実現する方法として、発展性のある題材(Generative topics)、目的の理解(Understanding goals)、学習活動の理解 (Understanding performance)、学習進行中の評価(Ongoing Assessment)の4手法を提案。 |

| 開放的学習環境(OLE) | Michael Hannafinら | 学習目的と方法が直接明示的ではなくオープン(開放的)な学習環境を設計する要素として、コンテキスト・リソース・ツール・足場づくりの設計法を提案。 |

| SOIモデル | Richard E. Mayer | 選択(Selecting)、整理(Organizing)、統合(Integrating) の学習過程を支援する方策を提案。発見学習的手法ではなく直接教授法による構成主義学習環境(印刷教材などに応用可能)をモデル化。 |

| GBS(Goal-Based Scenario)モデル | Roger C. Schankら | 記憶理論Case-Based Reasoning(事例ベース推論)に基づいてシミュレーション型教材を構成する7要素(ゴール、ミッション、カバーストーリー、役割、シナリオ操作、情報源、フィードバック)を提案。 |

| STAR遺産モデル | Daniel Schwarts, John D. Bransfordら | STAR=Software Technology for Action and Reflectionの略。利用者が次の利用者のために遺産[Legacy]を残せるしくみを9ステップモデルとして提案し、フレキシルで成長する教材を実現(詳細は本文に紹介)。 |

| CLE(Constructivist Learning Environments)モデル | David Jonassen | CLE(構成主義的学習環境)を問題・質問・プロジェクトを中心に、関連する事例、情報資源、認知ツール、会話・協調ツール、社会的・文脈的支援システムが取り囲む同心円状の環境として概念化し、3種類(モデリング・コーチング・足場)の学習支援を提案。 |

| CPS (Collaborative Problem Solving)モデル | Laurie M. Nelson | 協調的学習の準備からリフレクション・終結までの全過程を9段階に分割して、教師による実施、学習者による実施、及び教師—学習者共同実施においての統合的ガイドラインを提案。 |

| 学習コミュニティ形成論 | Allan Collinsら | 初等教育におけるCSILEの諸事例を比較・分析し、効果的な学習コミュニティ形成のための14のデザイン原則を提案。個々の学習者ではなくグループとしての学習集団形成に重点をおく。 |

| SRL(教師のための自己制御学習設計論):協同的革新(Collaborative Innovation)モデル | Lyn Corno & Judi Randi | 教師自身の自己制御学習を成立させるプロセスを10の原則(教師の考案、教師の選択、新実践の評価、循環的カリキュラム作成、問題解決、文脈の中での学習、フォーカスとしての学習者、知識の構築、協同的実習、低リスク・高チャレンジ)にまとめて提案。 |

| 学習障害者支援設計(HOTS) | Stanley Pogrow | 4−8学年の学習障害者に深い認知スキルを獲得させるためのデザイン原則を自身の18年間の実践(HOTS: Higher Order Thinking Skills)に基づいて提案。 |

| ランダ方式(Landamatics) | Lev N. Landa | 最も高次の思考力(Highest-order thinking skills)育成を目的に、ガイドされた発見学習的プロセス(6段階)で何に着目させればよいか、また次第に抽象度を増していくための設計手順を提案。 |

| 統合的テーマ学習 | Susan J. Kovalikら | 初等中等教育において脳科学を応用して全人的教育を行うための手法として、テーマ学習の9原則(脅威不在、有意味内容、選択、時間的余裕、豊かな環境、協同、即時フィードバック、完全習得、テーマの連続性)を提案。 |

| 教授トランザクション理論(ITT) | M. David Merrill | 教授設計の自動化による効率的な開発を目指し、13種類の学習課題達成に必要な相互作用(提示、練習、学習ガイダンス)と、4種類のナレッジオブジェクト(実体、属性、活動、処理)から構成するシミュレーション型学習環境を提案(詳細は本文に紹介)。 |

| 精緻化理論(Elaboration Theory) | Charles. M. Reigeluth | 高次の認知領域及び運動領域の学習課題を選択・系列化するために、概念的精緻化系列・理論的精緻化系列・単純化条件系列(SCM)の3手法について詳細な分析手順を提案。 |

3.CDTからITTへ:メリルの教授設計理論

3.1.画面構成理論(CDT)画面構成理論[Component Display Theory] (以下CDT)は、構造分析や階層分析等の手法によって細かく分けられた教材を、学習者自身が学習順序を制御しながら学ぶことができる単位画面(フレーム)の集合体として捉えた教授モデルである(Merrill, 1983)。 CDTの考え方を実装したTICCIT[Time-shared, Interactive, Computer-Controlled Information Television]は1971年から1979年にかけて米国科学財団(NFS)の基金を得てブリンガムヤング大学が作成した大規模な廉価版CAIシステムである。当時、イリノイで開発されていたPLATOシステムと並ぶ双璧と見なされていたこのシステムが日本に紹介されたことはあった(板谷、1979)が、TICCITを支える教授モデル(CDT)が注目を集めることはなかった。

TICCIT専用ハードウェアには、フレームの間を学習者が自由に行き来するために、専用キーボードに15個の学習者制御キーが準備されていた(Merrill, 1980)。学習者はまず、「MAP」キーを選び、学習目標の関連構造を描いたマップから自分が学習する項目を選択する。選んだ項目を学習するためのフレームとして、法則「RULE」、事例「EXAMPLE」、練習問題「PRACTICE」の3種類が用意してあり、該当するキーを押すと、その画面が提示される。「EASY」および「HARD」を押すと、3段階の難易度(上中下)で用意された画面に切り替わる。「ADVICE」キーは、学習の進め方についてのヒントをもらいたいときに選択する。また、「MAP」には、自分の学習状況(未選択・不合格・合格済)が色分け表示されており、基礎項目を合格しないで上位項目を選択することは可能になっている一方で、必要に応じて「基礎項目がまだ不合格です。そちらから順番に学習することを勧めます」といったアドバイスがシステム駆動型で与えられる仕組みも提供されていた。

TICCITに実装されていた専用ハードウェア(15個の学習者制御キー)は、ソフト的に現在のWBT教材において実装可能である(並河、2002)。TICCITの教授モデルとして確立したCDTは、教授モデルの草分け的な存在であり、学習課題を課題タイプ(事実・概念・手順・原理)と求められるパフォーマンスレベル(記憶する・利用する・発見する)の二次元空間に整理して、必要とされる画面の種類(法則の提示、事例の提示、法則の再生、練習問題)を特定した。必要とされる画面の種類が揃っていれば提示順序は不問であるとの考え方から、大胆な学習者制御(法則・事例・練習問題のどれを先に見るかも含めて任せる方略)を提案した。アドバイス機能を付加することで、徐々に自分なりの効果的な学習方略を身につけさせようとし、「いつまでも餌を待っているような(spoon-fed)学習者を育ててはいけない」(Merrill, 1980)との立場を取ったことは、現在においてもその先駆性が評価されるべきであろう。

このシステム上で実現した学習者制御のメカニズムとアドバイス生成の仕組みが、その後、盛んに研究されることになる。CDT自体は、今も健在のM.D.メリルによって成長し、ラーニングオブジェクト(LO: Learning Object)の考え方を踏まえた理論として教授環境構築の自動化の道を模索している。

3.2.教授トランザクション理論(ITT)

教授トランザクション理論[Instructional Transaction Theory](ITT)は、教材設計の自動化を目指した教授モデルである(Merrill, 1999)。教授内容(構成要素とその関係)を示した知識表現(データ)を指定すれば、教授モデル(アルゴリズム)に基づいた学習環境が自動的に構築されるようになることを目指す、シェル構築のための理論である。ここで構築される学習環境は、学習者が個別に自由に探索できるシミュレーション環境を想定しており、Merrill(1999)には、開発事例として「バルブをはめる・取り外す方法を学習する環境」が示されている。

ITTの主要なキーワードとしては、教授トランザクション(IT)と知識オブジェクト[knowledge object](KO)の2つが挙げられる。ITは、「学習者が特定の知識やスキル(学習目標)を獲得するために必要な学習の相互作用のすべてのこと」と定義されている。ITは、計13分類が特定されており(表3)、Merrill(1999)では、「同定(Identify)」のIT(部品の名前・場所・機能を覚える)、「実行(Execute)」のIT(活動のステップを覚えて実行する)、「解釈(Interpret)」のIT(プロセスの事象を覚え、原因を予測する)が詳細に紹介されている。各分類にはそれぞれに適した教授方略(提示・練習・ガイダンス)が提案され、例えば「実行」のITでは、レベル1が見るだけのデモンストレーション、レベル2は次に行うべきステップを提示して実行させる、レベル3が次のステップを行えと指示するだけで何を行うかは学習者に考えさせる(間違いにはその場でフィードバック)、レベル4が自分でやってみさせる(間違いにも即時フィードバックを与えない)、のように段階的に学習を進める環境の構築が提案されている。

表3 インストラクショナルトランザクションの13分類(Merrill, 1999)

| 構成要素(component)のトランザクション | 同定(IDENTIFY) | 実体の部品についての名前を言えて情報を覚える |

| 実行(EXECUTE) | 活動の中のステップを覚えて実行する | |

| 解釈(INTERPRET) | 過程の中の事象を覚えて起こることを予測する | |

| 抽象化(Abstraction)のトランザクション | 判断(JUDGE) | 事例を配列する |

| 分類(CLASSFY) | 事例を分類する | |

| 一般化(GENERALIZE) | 事例をまとめる | |

| 決定(DECIDE) | 選択肢から選択する | |

| 転移(TRANSFER) | 新しい状況にステップやイベントを応用する | |

| 連合(Association)のトランザクション | 伝播(PROPAGATE) | 他の文脈でスキルのひとつのセットを身につける |

| 類推(ANALOGIZE) | 異なる活動や過程に例えることで、活動のステップや過程の事象を身につける | |

| 代用(SUBSTITUTE) | ひとつの活動を他の活動を学習することに拡張する | |

| 設計(DESIGN) | 新しい活動を創造する | |

| 発見(DISCOVER) | 新しい過程を発見する |

一方のKOは、「異なる関連した知識要素のコンパートメント(スロット)で構成されたコンテナ」と定義される知識表現であり、トランザクションごとに必要とされるKOが提案されている。エンティティ、プロパティ、アクティビティ、プロセスの4種類のKOがあり、これらを組み合わせることで、学習環境の構造が表現される。例えば電気のスイッチというエンティティ(物)には、オンとオフのプロパティ(属性)があり、電気を消すというアクティビティ(活動)で、スイッチのプロパティがオンならオフにというプロセス(処理)が発生する。学習環境の構成要素をこのようなKOを用いて表現することができれば、あとは、ITの教授方略にしたがって自動的にシミュレーション型学習環境が構築でき、所定の学習目標への到達を促すことができるとする。

CDTからITTへの教授モデルの発展は、学習課題の性質を見極めて、それぞれの課題習得に効果的な条件を詳細に分析することで、教授環境を自動的に構築するモデルを模索するものである。エキスパートシステムや知的教授システム(ITS: Intelligent Tutoring System)などの領域でも様々な試みがなされてきており、教授モデル研究の成熟ともに、新たな研究知見の蓄積が期待できよう。一方で、ラーニングオブジェクト(LO)を再利用する便宜を図る観点から、標準化(メタデータ付与:LOM: Learning Object Metadata)やナレッジスライシング(既存の文書からのLOの切り出し)などの研究も進んでいる。切り出されたオブジェクトを単に並べるだけでは教授モデルを構築したとは言えず、学習を支援する観点からのLO提示方法や組み合わせ方の提案、あるいは学習状況の把握とアドバイス付与などの「教授機能」が整理される必要がある。この点からも、ITTの試みは今後の参考になると思われる。

4.ジャスパー教材からSTAR遺産モデルへ

4.1.構成主義とジャスパー教材の設計原則ジャスパープロジェクトは、米国テネシー州バンダービル大学学習テクノロジーセンター(LTC)での、状況的学習観(Situated learning)に基づく授業を支援するための教材(「錨をおろした教授」)の開発研究である(鈴木、1995;CTGV, 1997)。小学校5、6年生を対象に算数の問題発見と解決の技能育成を目標とし、学習意欲をそそるリアルな文脈を提示するビデオディスク教材を中心に、マルチメディアデータベース、問題解決支援ツール、付属印刷物などから構成されている。ジャスパー教材は、1990年代の教材開発研究としては最も著名なもので、認知心理学者として著名なブランスフォード(Bransford, J.D.)が率いるLTCの約70名の研究者集団によって取り組まれ、数々の賞を受け、また構成主義などの理論的検討の題材としても頻繁に引用されてきた。日本の認知科学者の間でも注目を集めている(例えば、今井・野島、2003)。

ジャスパー教材は、(1)ビデオ提示(Video-based format)、(2)物語形式(Narrative with realistic problems)、(3)生成的学習(Generative format)、(4)情報埋め込み設計(Embedded data design)、(5)複雑な問題(Problem complexity)、(6)類似冒険のペア化(Pairs of related adventures)、(7)教科間の連結(Links across the curriculum)の7つの教材設計原則に基づいて設計された。グループ学習用の教材として、子どもの探索的・問題発見的な協同学習を目指したものである。ジャスパー教材を使った典型的な授業では、まず1つの物語を視聴し、クラス全員で問題解決へのアイディアを出す。問題解決への様々なアイディアが考えられたところで、グループに分かれて問題に挑戦する。グループでは、自分たちのアイディアに基づき、それぞれに必要な下位目標群を定め、不必要な情報と必要な情報を区別しながらデータを収集し、計算を行い一番優れた解決策と思われるものを提出する。グループ内で、そしてクラス全体で解決策の理由づけを披露しあう。グループの活動には最低でも2時間をかけ、相互に意見交換した後、ビデオに用意された結末(解決例)を視聴する。自分たちの解決策と比較して長所短所を確認し、さらに、マルチメディアデータベースなどを用いて類題に取り組んだり、発展的な活動を展開する。

このような、いわば失敗の中から自ら学ぶ子どもたちを支援する立場に立った授業形態を採用することこそ、ジャスパー教材の可能性を最大限に引き出す道である、とプロジェクト推進者たちは主張している。ところが、実際に教室で利用されている形態を観察すると、必ずしも制作者の意図通りの活用がなされていないことが分かった。表4にジャスパー教材活用の3タイプを整理した。タイプ選択にかかる授業についての考え方には、少なくとも、(1)教授内容の序列化:下位技能の完全習得を前提とするか、あるいは、文脈におくことで初めて下位技能の意味が生じると考えるか、(2)失敗経験の価値:失敗なしを理想とするか、あるいは、失敗や限界や誤解を克服させることを重視するか、(3)教師の役割:権威ある情報提供者とみるか、あるいは、必要に応じて助言者にも共同学習者にもなるとみるか、の3つの要素が関係している(鈴木、1995)。

ジャスパー教材は、最新の学習モデルに立脚して制作された教材であるが、それを使う教師が採用する教授モデル次第で、異なる様相の授業が展開されることが興味深い。教材のみならず、教師をサポートする仕組みがなければ、教材作成者の意図は必ずしも実現されるわけではない。この教訓の上に、「STAR遺産モデル」が提案されることになる。

表4 ジャスパー教材活用の3タイプ

| タイプ1:積み上げ式直接教授法 | ジャスパー教材はとても優れた教材だが、それに触れる前にジャスパーでの問題解決に必要な基礎技能や概念を全て教えておく必要があり、その上でジャスパー教材を使わせたいとする立場にたつ授業展開。情報源としての教師の役割を重視し、基礎技能を文脈から取り出して、一つ一つ教師が直接説明し、練習させる。正しい問題解決の過程を教師が子どもたちに説明する形の教師主導で授業を進めるため、数学の面白さを奪う、基礎技能がなぜ重要でそれがいつ役立つかを教えるのに不都合である、基礎技能が習得できてもそれを組み合わせて問題を解決する力に結び付きにくい。 |

| タイプ2:構造的問題解決法 | ジャスパー教材を基礎技能の習得と平行して用いるが、子どもが失敗することを極力避け、混乱を防ぐためにワークシートを準備してそれに添って問題を解かせる。必要な情報をビデオから得て穴埋めしたり、必要な計算をするための空欄が設けられている。ワークシートに手順が細かく説明されていればいるほど、子どもの失敗は起こりにくくなる。グループでの意見交換は最小限に留まり、ビデオからの事実情報の収集と計算とに的が絞られる。 |

| タイプ3:生成援助法(Guided Generation Model) | 最初からジャスパー教材を子どもたちに与え、グループ活動で試行錯誤の中から解決法を生成させていくことで、問題解決の過程が一つに決まっていないジャスパー教材の豊かさを最大限に活かそうとする。教師を含めたクラス全体が「探求共同体」としての意識を高めるために、教師からの指示は最小限に留める。教師は必要なところで助言するが、正解を教えるのではなく、子どもたち自身で正解にたどりつくためのヒントを与えることに徹し、探求への「足場」を築く。援助の量は最終的に子どもたちが自立できるように、段階的に削減していく。 |

4.2.STAR遺産モデル

STAR遺産モデルは、ライゲルースが編集した教科書(第2巻)に掲載されている教授モデルの一つである(Schwarts, et. al., 1999;三宅・白水、2003) 。教材のすべてを設計・開発者が決めて提供して教師や学習者に何の選択の余地も残さないアプローチと、何も設計・開発者が決めないですべて教師や学習者に任せて助言も提供しないアプローチ(両極端)の中間的な位置づけをねらったものである。ジャスパー教材の開発で、教師が開発意図に沿わない利用をした経験から、任せるだけではなく何らかの利用ガイドの必要性を感じたことから発想したモデルである。教授設計プロセスは、初期デザインを行う教材設計者と、利用者である教師や学習者、地域の人々などが協同して行う創造プロセスであると捉えている。初期デザインの重要性も認めながら、一定の範囲内で利用者が柔軟に使える適応性を持たせるべきだとしている。

STARは、Software Technology for Action and Reflectionの略で、ICTの活用により、利用者が次の利用者のために遺産[Legacy]を残せるしくみを表5に示す9つのステップで提供し、フレキシブルで成長する教材を実現した。LEGACY画面は学習サイクル(表5のステップ2〜7)をメニュー画面に図示することで、学習過程の中で今どこに位置するかを思い出させ、次にやるべきことを示すと同時に、何回かまわるときに複数のチャレンジの類似性に気づかせる効果を狙う。学習サイクルを提示することがこの場合、教材設計者が提供する枠組みで、それを意識しながら教師や学習者が、自分たちの工夫を凝らして問題を解決していく。そのことで、教材設計者が意図する学習プロセス自体を身につけていく。学習の目的は、深い理解を得させると同時に問題解決や、協同学習、コミュニケーションのスキルを向上させることにあり、3回の学習サイクルを繰り返すことで、問題解決型の学習からプロジェクト型の学習へと進められる。柔軟な適応性を持つ教授設計論をサポートする明快なフレームワークを提供し、新しい教育プログラムを考えるときの豊富なガイダンスとモデルの形成過程での実証研究に支えられた方法論を提供していることが高く評価されている。

表5 「STAR遺産モデル」の学習サイクル・デザイン原則と応用例

| 1.先を見る・あとで振り返る「双眼鏡」 | 課題を理解させ、今すぐにチャレンジする機会を与え(事前テスト)、あとで振り返り自己評価するためのベースラインを提供。動機づけのための画像、解説、質問。[目標を列挙するだけではイメージが湧かない] | 葛の野原、ショウジョウバエ、税関代行者(検疫官)、人口成長曲線の図、タバコ、ゾウムシ、食物網、学校菜園、火の静止画を見せて、「このチャレンジが終わると、今見た写真の一つ一つがどうつながっているか、さらにそれが生態系を説明するのにどう役立つかが議論できるようになる」との解説。「すぐにできることはやってごらん。分からないことは調べよう」と挑発。 |

| 2.最初のチャレンジ(サイクルの始まり) | 学習することが何かをイメージさせる(メンタルモデルを持たせる)[3つのチャレンジが用意されている。チャレンジは誰かが困った状況を示して、学習者に解決してくれるように頼むビデオなどが使われる] | クリスが海外旅行から持ち帰った「蚊を追い払う効果があるとされる植物」を検疫で没収された様子が写される。急いでいたので、なぜ没収されたかを聞くことができなかったクリスが問いかける。「2つのことが分からないんだ。あの植物は本当に蚊を追い払う効果があるの?そして、どうして検疫官はあの植物を没収したの?」 |

| 3.アイディアを練る(問題と解決策) | アイディアを電子ノートに書き出し、クラスで共有する。考えを外化、アイディアを交換、教師にも知らせる。初期段階を記録してあとで成長を実感できるベースラインにする。 | アイディアを書き出す(ノートか、電子ノートに)。「その植物は麻薬だったんじゃないの?」「虫を怖がらせる植物があるという宣伝をテレビで見たことがあるけど、あれは金儲けのためのうそだと思う」クラスノートに書き出されたみんなの意見を交換し合い、互いに意見を深めていく。 |

| 4.多視点から眺める(モデルの提示) | 専門家の視点と術語に触れ、自分たちのアイディアと比較させる。何が不足しているかを確認し、現実的なゴールを設定する。様々な考え方があることを知らせる。[正解を教えずに、追究の方向性を示す効果がある。同時に、良質のレポートの例を提示する効果もある。 | 3種類のビデオを提供:「毒素を持つ植物を研究した生徒。身を守るために殺虫効果をもつ成分を含む植物がある(例:ニコチン)」「植物に害虫がいるから没収されたとの意見を表す生徒。加州でのショウジョウバエ侵入問題に言及。繁殖スピードの実験結果を示し、捕食関係の差異によって個体増加率が変わる。」「葛の繁殖について調べた2人の生徒。政府は農家に資金提供して葛を植えさせたが、南部では繁殖しすぎて問題になった。別の外来種として、根に寄生して作物を荒らす雑草の事例も紹介。その植物が外来種で繁殖しすぎるからだ。」 |

| 5.研究と修正(学習者が挑戦する) | 情報収集、協同作業、『ジャストインタイム』講義、スキル向上レッスン、他の生徒の残した作品(遺産[Legacy])鑑賞、シミュレーションや擬似体験活動など。 | 提示されたモデルのそれぞれについての活動を提案。地元の園芸店にいって、外来種を売っているか、地元の生態系を壊した外来種があったかなどを調査。政府のホームページで繁殖性の外来種についての情報に導く。異なる状況の中で植物と害虫の数がどう変化するかのシミュレーション。生態系と適者生存についての簡単な実験を提案。生存のための形態上・化学的な・模倣的なメカニズムについての情報提供等。 |

| 6.度胸試し(形成的なテスト) | 準備ができたと感じたときに挑戦させる。多肢選択テスト、小論文、作品作りなど様々な形のテスト。チェックリストなどで何を参考にすれば合格基準に達するかをフィードバック。 | クリスのケースと法則がバラ園に使えるかどうか「マリーゴールドがアブラムシ除去に効果的か」を調査。必要な情報を提供し、決断の理由についての小論文を書かせる。チェックリストを渡し、マリーゴールドの必要量や必要以上の繁殖の可能性については考えたかなどを確認させる。不足分をどう調べたらよいかを知らせ、修正させる。 |

| 7.公開(サイクルのおわり) | 最良の解決策を提示させ、電子的に公開。自己評価・相互評価の方法を会得。達成基準を明確にし学びあうことやより高い基準を目指すように仕向ける。公開の意義を理解させる。 | クリスの問題について、ベストの解決策を公開する。同時に、このプログラムを将来使う学習者に対して、取り組み方のヒントやアイディアを遺産として残す。 |

| 8.徐々に深める | テーマを相互に関連させて、徐々に大きな問題に高い理解に導く。問題解決型で選択させるチャレンジから、プロジェクト型のデザイン(創造)させるチャレンジに進む。 | 第2のチャレンジ:北米に繁殖した外来種「マスクアザミ」が家畜がとげを避けることを利用して減らすことができた事例を取り上げて、どのように減らすかを提案させる。第3のチャレンジ:創造課題として、生態系を崩さずに防虫剤を使わないですむ学校園をデザインさせる。 |

| 9.振り返りと決断 | 3サイクル終了時に、「双眼鏡」に戻る。困難でいらいらした体験のあとで忍耐強さがもたらす良い結果を示す。 | 「双眼鏡」を第3のチャレンジが終わったときに、再び見て、タバコの絵が持つ意味を考える。ニコチンのことなど。どの遺産がもっとも後輩にとって良いかを決めさせる。最もよい遺産と振り返りの過程をCDに焼く。 |

5.おわりに:ICT利用実践への展望

学習心理学者として、マルチメディア学習についての多くの実証的研究を重ねてきたメイヤー(Mayer、2001)は、その近著『eラーニングと教授科学』(Clark & Mayer, 2003)において、今日eラーニングと呼ばれるものの多くは30年前からあるCBTと同じであり、多くのeラーニング教材は画面上に本を再現したものに過ぎないと酷評している。Clark & Mayer(2003)は、eラーニングに独特で潜在的な教育効果があるのは(1)自動的で合致したフィードバック付の練習問題、(2)独学と協同学習の融合、(3)熟達度を高めるためのシミュレーションの利用の3つであるとする(p.20-22:同書では、第9・11・13章をそれぞれ割いて解説している)。eラーニングの登場で初めて、遠隔地にいる学習者との協調的・共同的学習が可能になった。これまでであれば、音声と動画で多地点を結んで学習を進めることなど、何十周年記念行事のテレビ中継によるイベントでなければできなかった大事業であるが、それが日常化した。あるいは、教材などの更新の簡便性が高まったことも事実であろう。「eラーニングでなければできない」ことではなくても、やりたくてもできにくかった原因がようやく取り除かれたことで、実現可能性(フィージビリティ)が高まることもあろう。ICTの発達により新たな学習環境が構築され、創造的な教育実践から新しい学習・教育のモデルの進展につながっていくことが期待される。

教授設計理論は、人間の学習についての様々な理論・モデルに依拠し、あるいは創造的な教育実践を抽象化する作業を通して、拡充の一途を辿っている。本論では、ライゲルース(1999)にその全体像を求め、さらに二つの教授設計理論の紹介を通して動向を例示した。ライゲルース(1999)は、新世代の教授設計理論に求められているものとして、次の7点を指摘している。(1)社会変化への対応(工業→情報)、(2)序列化教育のデザインでなく学習支援、(3)暗記促進でなくイニシアチブ、論理性、問題解決力を育てる理論、(4)高度な認知的学習+情緒・人格・精神発達、(5)関係者stakeholdersがビジョンを確認・共有する手段としてのプロトタイプ的シナリオ、(6)標準化志向でなくカスタマイズ志向、(7)完成品の提供でなく学習中の学習者によるデザインを可能にするオプション提供メカニズム。今後とも、提案されている理論・モデルが実践に応用され、また実践から新たな理論・モデルが提起されていくことを期待して本論文を閉じる。

参考文献

- 東洋(1976)「教育工学について」『日本教育工学雑誌』1(1)、1-6.

- 板谷峰一(1979)「ティキット(TICCIT)」東洋他(編)『新・教育の事典』平凡社、572-573.

- 今井むつみ・野島久雄(2003)『人が学ぶということ』、北樹出版

- 大島純(2004)「最近の学習研究の方法論とその成果」『教育システム情報学会誌』21(3)、157-167

- 向後千春(2002)「教育工学の『世界の構成』と研究方法」『日本教育工学雑誌』26(3)、257-263

- 向後千春・余田義彦・清水克彦・鈴木克明(2002)『教育工学を始めよう—研究テーマの選び方から論文の書き方まで—』北大路書房

- 佐賀啓男(1995)「文化とのつながりを求める教育メディア研究」『教育メディア研究』 1(1)、44-49

- 鈴木克明(1989)「米国における授業設計モデル研究の動向」『日本教育工学雑誌』13(1), 1-14

- 鈴木克明(1995)「教室学習文脈へのリアリティ付与について—ジャスパープロジェクトを例に—」『教育メディア研究』2(1) 13 ? 27

- 鈴木克明(2002)『教材設計マニュアル—独学を支援するために—』北大路書房

- 鈴木克明(編著)(2004)『詳説インストラクショナルデザイン:eラーニングファンダメンタル』 特定非営利活動法人日本イーラーニングコンソシアム(パッケージ版テキスト)

- ディック・ケアリー・ケアリー 角行之(監訳) (2004)『はじめてのインストラクショナルデザイン:米国流標準指導法Dick & Careyモデル』ピアソン・エデュケーション

- 中野照海(編著)(1979)『教育学講座第6巻 教育工学』学習研究社

- 並河岳史(2003) 『Component Display Theoryに基づくWeb教材シェルの開発』岩手県立大学ソフトウェア情報学部卒業研究論文

- 西之園晴夫(1998)「飛躍と誤診と新理論—教育工学の哲学を求めて—」『日本教育工学会論文誌』21(4)、183-190

- 米国学術研究推進会議(編著) 森敏昭・秋田喜代美(監訳)(2002)『授業を変える:認知心理学のさらなる挑戦』北大路書房[Committee on Developments in Science of Learning, Bransford, J.D., Brown, A., & Cocking, R.R. (Eds.). (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school (Expanded Ed.). National Research Council.]

- 三宅なほみ・白水始(2003)『学習科学とテクノロジ』、放送大学教育振興会

- 三輪和久・齋藤ひとみ(2004)「学習科学に基づく学習/教育支援システムの設計と実現—リフレクションに基づく学習支援を題材として—」『教育システム情報学会誌』21(3)、145-156

- Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning: Methods and development(3rd Ed.). Boston: Allyn & Bacon.

- Carr-Chellman, A. A., & Hoadley, C. M.(2004). Conclusion: Looking back and looking forward. Educational Technology, 44 (3), 57-59. (Editors, Special Issue on the learning science and instructional systems; plus Reader Comments section)

- Clark, R.C., & Mayer, R.E. (2003). E-Learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. Jossey-Bass/Pfeiffer.

- CTGV (The Cognition & Technology Group at Vanderbilt) (1997). The Jasper project: Lessons in curriculum, instruction, assessment, and professional development. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Joyce, B. R., Weil, M., & Calhoun, E. (2003). Models of Teaching (7th Ed.). Boston: Allyn & Bacon

- Keller, J.M., & Suzuki, K. (1988). Use of the ARCS motivation model in courseware design. In D.H.Jonassen (Ed.), Instructional design for microcomputer courseware. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Lebow, D. (1995). Costructivist values for instructional systems design: Five principles toward a new mindset. In B. B. Seels (Ed.), Instructional design fundamentals: A reconsideration. Educational Technology Publications, NJ. 175-187 (Chapter 13).

- Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning. Cambridge University Press.

- Merrill, M.D. (1980). Learner control in computer based learning. Computers and Education, 4, 77-95.

- Merrill, M.D. (1983). Component Display Theory. In C. Reigeluth (Ed.), Instructional Design Theories and Models. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Merrill, M. D. (1999). Instructional Transaction Theory (ITT): Instructional Design Based on Knowledge Objects. In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-Design Theories and Models Vol.II: A New Paradigm of Instructional Theory (pp.397-424; Chapter 17). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Miller, S.M., & Miller, K.L. (2000). Theoretical and practical considerations in the design of Web-based instruction. In B. Abbey (Ed.), Instructional and cognitive impacts of Web-based education. Idea Group Publishing, 156-177.

- Oliver, R. & Harrington, J. (2000). Using situated learning as a design strategy for Web-based learning. In B. Abbey (Ed.), Instructional and cognitive impacts of Web-based education. Idea Group Publishing, 178-191.

- Reigeluth, C. M. (Ed.) (1983) Instructional-design Theories and Models: An Overview of their Current Status. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Reigeluth, C. M. (Ed.) (1999) Instructional-design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory (Vol. II). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Schwarts, D. L., Lin, X., Brophy, S., & Bransford, J.D. (1999). Toward the Development of Flexibly Adaptive Instructional Designs. In C.M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (Vol. II). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 183-213 (Chapter 9)

- Salisbury, D.F. (1988). Effective drill and practice strategies. In D.H. Jonassen (Ed.), Instructional designs for microcomputer courseware. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

著者紹介:鈴木克明(すずきかつあき)

国際基督教大学卒業、同大学院教育学研究科を経て米国フロリダ州立大学大学院教育学研究科博士課程修了、PhD(教授システム学)。東北学院大学教養学部講師・助教授・教授を経て1999年4月から岩手県立大学ソフトウェア情報学部教授。日本教育工学会理事・編集委員、日本教育メディア学会理事・研究委員、日本教育工学協会理事、本学会評議員・編集委員・英文誌編集委員・国際化委員・eラーニング技術委員会幹事、NPO法人日本イーラーニングコンソシアム名誉会員等。教授設計理論、放送教育、情報教育などの研究に従事。

(著者近景略)