◎第14回: IP分野の研究事例(1)(担当:入口紀男)

[事例研究]

次の

【事例1】 ブラックボード社の特許出願「インターネットベース教育支援システムおよび方法」

【事例2】 著作権侵害に関する最近の一つの訴訟事件

【事例3】 インターネットに関する最近の一つの訴訟事件

のいずれか一つを選んで、400~800字程度で自由に解説して下さい。

【事例1】

米国ブラックボード社が日本国を含む全世界に特許出願した「インターネットベース教育支援システムおよび方法(PDF 1.5MB)」(特表2003-503780 平成15年1月28日公表)は、「オンラインにて学生が受講できるコースを生成することの可能な手段を持った機関を設立してオンライン教育を実施するためのシステムおよび方法」です。米国では2006年1月17日に成立(PDF 150KB)しています。

そこで、(1)何が特許として請求されているか、(2)その内容は、将来あなたがラーニング・マネジメント・システム(LMS)を用いて仕事をされる場合に障害とならないか、(3)あなたはその特許が成立した場合に有効であると考えるられかそれとも無効であると考えられるかを解説して下さい。

(注)

特許は通常1名の審査官によって査定される。特許が成立してもそれが無効であると考える人は、いつでも特許庁に無効審判請求をすることができる。審判は第三者である通常3名の審判官によって行われる。相当の割合の特許が審判によって無効とされる。特許庁における審判は地方裁判所の審理と同格とみなされる。もし、有効とする審判が下された場合、不服であれば高等裁判所に訴えることができる。

わが国は先進国の中で発明を法律によって定義する唯一の国である。発明とは「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」と定められている(特許法第1条)。たとえばアマゾンドットコム社のワンクリック特許は米国では成立したが日本では成立しなかった。技術的に当然のことを行って当然の効果が得られたという技術的思想は高度のものとは見なされない。また、公序良俗に反する発明は特許されない(特許法第32条)。教育を特許の対象とすることがわが国の公序良俗に適するかどうかという意見もあってよい。無効審判請求をしない代わりに許諾してもらうという取引もあり得る。

【事例2】

東京地方裁判所における最近の著作権侵害に関する民事訴訟の判決例を一つ選んでダウンロードし、(1)訴訟物が何であったか、(2)裁判所はどう判断したか、(3)あなたはそれについてどのように感じられたかを解説して下さい。

判決文のダウンロードは次のようにして行います。

1. 下図のように最高裁判所のトップページを表示する。

http://www.courts.go.jp

2. 上図のように「裁判例情報」を開く。

3. 上図のように「知的財産裁判例集」を開く。

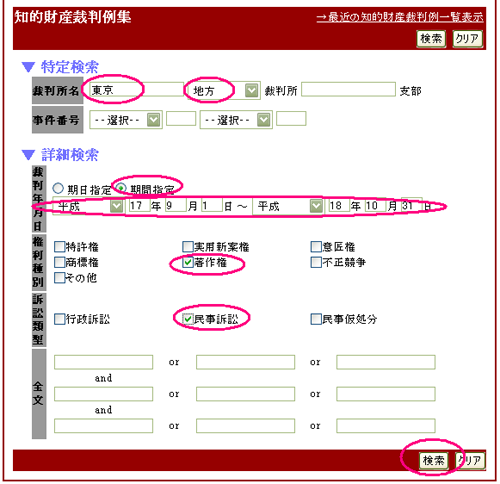

4. 上図のように東京地裁の最近の著作権民事訴訟を検索する。

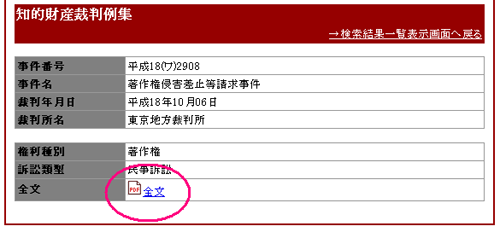

5. 上図のように興味を持ったものを選ぶ。

6. 上図のようにPDFファイルをダウンロードする。

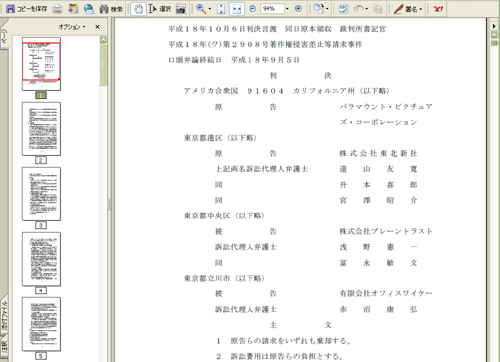

7. 上図のような判決文に眼を通す。

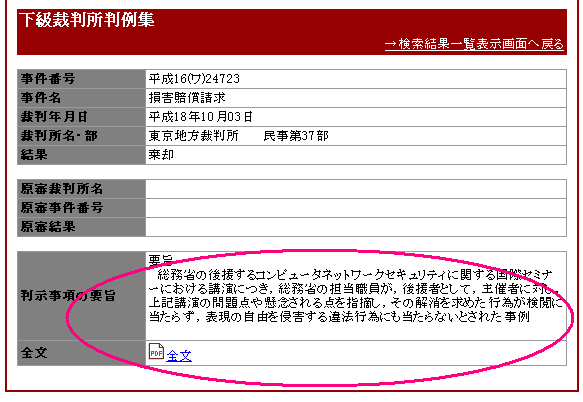

【事例3】

東京地方裁判所における最近のインターネットに関する訴訟の判決例を一つ選んでダウンロードし、(1)訴訟物が何であったか、(2)裁判所はどう判断したか、(3)あなたはそれについてどのように感じられたかを解説して下さい。

判決文のダウンロードは次のようにして行います。

1. 下図のように最高裁判所のトップページを表示する。

http://www.courts.go.jp

2. 上図のように「裁判例情報」を開く。

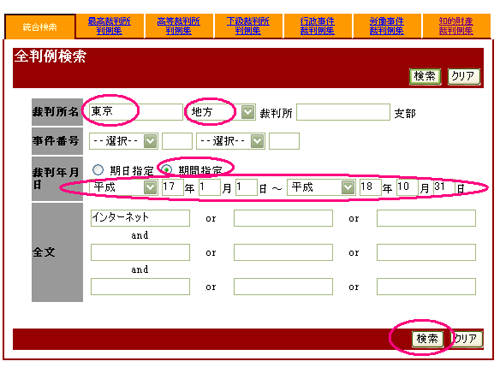

3. 上図のように東京地裁の最近のインターネットに関する訴訟を検索する。

4. 上図のように興味を持ったものを選ぶ。

5. PDFファイルをダウンロードして判決文に眼を通す。