文書の構造化・スタイル付加の演習 (2)

【本節の目的】

これまで学習してきたHTMLとCSSの技術の練習として、

サンプル文書をHTML化し、更にCSSによりスタイル設定を行ないます。

複数のHTMLファイルの管理とCSSによるスタイル設定の練習

[演習:複数のHTMLファイルの管理とCSSによるスタイルの設定]

以下の指示に従い

2.4の演習で作成したHTMLファイルを2つのHTMLファイルに分割し、

それぞれをお互いにリンクさせてください。更に、

それぞれのHTMLファイルをCSSのfloatプロパティを使って段組にすると同時に、

その他の見栄えも変更してください。

-

2.4の演習で完成したHTMLファイル

「week10\ユーザID.html」を、

「week10\ex1.html」と「week10\ex2.html」に

コピーする。

-

これらの2つのHTMLファイルを、下図に従い不要部分をそれぞれ削除する。

不要部分を削除した2つのファイルをWebブラウザで表示すると、

それぞれ以下のようになっている。

|

|

| [ ex1.html ] | [ ex2.html ] |

|---|

これにより、ex1.htmlとex2.htmlは、

それぞれ「秋の夜話」と「ハーン先生と熊本大学」のページになった。

- 上記のHTMLファイルの目次の欄を、

相互のファイルをリンクするするようにリンク先を書き変える。

例えば、ex1.html の 「ハーン先生と熊本大学」のリンク先は、

「./ex2.html」のように変更する

(ex2.htmlの「秋の夜話」も同様)。

また、自身のファイルへのリンクは不要なので、a要素ではなく

単にタイトル文字のみに変える。

例えば、ex1.htmlで「秋の夜話」を記述しているli要素は、

a要素では無く、単に「秋の夜話」とする

(ex2.htmlの「ハーン先生と熊本大学」も同様)。

- 上記の変更により、

Webブラウザでex1.htmlを表示して、

「ハーン先生と熊本大学」目次をクリックすると、

ex2.htmlが表示され、また、ex2.htmlの「秋の夜話」目次をクリックすると、

ex1.htmlが表示されることを確認する。もし、

うまくいかないときは原因を考え、うまくいくように修正する。

- 次に、

2.5 ボックスの配置 を参考にして、

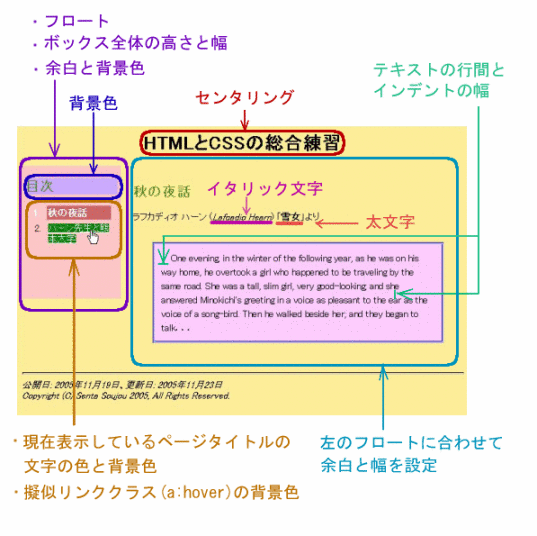

目次の部分をフロートして段組にする。

目次の h2要素と目次の内容である ol要素を、div要素の内容としてグループ化し、

適当な widthプロパティと heightプロパティを設定すると同時に、

左側にフロートするスタイルにする。

また、横罫線や作者情報を除いた本文部分も、div要素としてグループ化し、

margin-leftを適当に設定して目次の右側に配置するようにする。

(註) 目次と本文を分離するために用いていた上方の横罫線は、

不要ですので削除して下さい。

うまくできたら、以下のように表示される。以下のサンプルでは、

目次部分に背景色(background-color)を付けている。

|

|

| [ ex1.html ] | [ ex2.html ] |

|---|

-

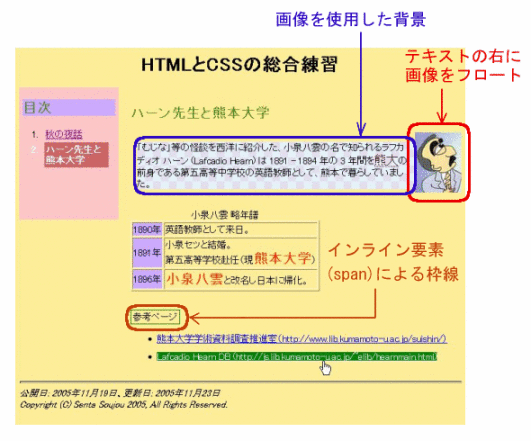

これで、2つのHTMLファイルの主要部分が完成したので、

更にスタイルを追加し、次のような最終的なページにする。

|

|

| [ ex1.html ] | [ ex2.html ] |

|---|

上図のそれぞれのページは、以下のようなスタイルが追加されている。

>>こちらに<<

これまで学習したCSSプロパティの一覧表がありますので利用して下さい。

[ ex1.html ]

[ ex2.html ]

色や文字の大きさ、ブロックの幅などは、

サンプルを参考にして自分の好きなように変えて下さい。

(註) 背景画像は、検索エンジンで「素材集」などのキーワードで検索すると、

無料で利用できるものが色々見つかります。ただし、

使用に際しては必ずライセンス条件を確認して下さい。

(例)

きむさんのいろいろフリー素材集 (リンク切れ)