|

目次:

【第1回】はじめに:OSの基本動作とファイルシステム 第1章

第2章

--パスワード

--キーボード操作

--日本語入力

第4章

第5章

--十進法と二進法

第6章

|

ネットワークとアドレス

【本節の目的】

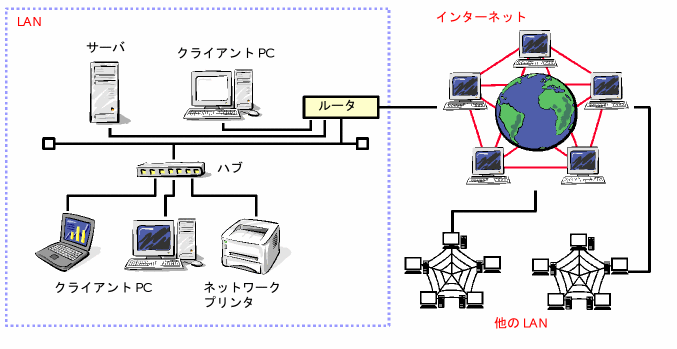

ネットワークの基本構成とネットワークに必要なアドレスについて学習します。 ネットワークの基本構成ネットワークの構造の概略図の一例を下に示します。 コンピュータのネットワー クへの接続方法は色々あり、学内のLAN接続だけでなく、無線LAN、 ADSL....と様々です。

ネットワークに接続するための世界に一つしかないPCの名前 --IPアドレス--コンピュータ(PC)をネットワークに接続するためには、 コンピュータに自分を表わす名前をつける必要があります。 この名前は、ネットワーク上で一意の(他に同じものが無い)物でなければなりません。 そうしないと、通信相手が特定できなくなってしまいます。 (同姓同名の受講生がいる教室で、出欠を取る場面を想像して下さい。 ネットワークの場合は、物理的に近くにいるとは限りませんので、 さらに厄介です。) そのため、インターネットに接続するコンピュータは、 インターネット上で一意の名前を付ける必要があります。 この名前のことを、IPアドレスと呼びます。 IPアドレスは、世界中でただひとつの名前(アドレス)となりますので、 厳密に管理された名前ということになります。ですから、 皆さんが勝手に名前を付けることはできません。 ネットワーク管理者から、世界中のどのコンピュータとも違う名前を、 きちんと付けてもらう必要があるのです。

最近では、管理者(人間)から、名前を付けてもらうのではなく、

コンピュータ(PC)をネットワークに接続すると、

そのネットワーク上に設置されたネットワーク装置から、

自動的にIPアドレスが配付され、

そのアドレスを自動的にPCに設定する

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)という仕組が利用されることが多くなりました。 IPアドレスの姿IPアドレスは、ネットワーク上でコンピュータに付ける名前と言いましたが、 実は、32ビット(4バイト)の数字で表現されます。 ただし、32桁の二進数で表わすのはたいへんなので、 通常、8ビット(1バイト)ずつに区切って、 それぞれを十進数で表わすことになっています。 区切り記号は、「. (ドット)」を用います。 例を下表に示します。 「IPアドレス」と書いた列が、一般的な表記のIPアドレスを表わしています。

8ビット(二進数8桁)の表わす数が、 十進では、0 から 255 までであることも確認できますね。 (註) 32ビットのアドレスということは、232通り、 すなわち約40億個の名前(アドレス)を付けることができるわけです。 つまり、 約40億台のコンピュータ(PC)をインターネットに接続できるということになります。ネットマスク

さきほど説明しましたように、インターネット上のコンピュータには、

それぞれ世界に一つしかないIPアドレスを付ける必要がありますが、

IPアドレスは、個々のPCにばらばらに付けられるのではなく、

ネットワークごとにある共通部分をもって付けられます。 つまり、ある限られたネットワークに名前(アドレス)を付けた (県名・市名・町名を付けたのと同じような事)後、 PCごとに個々の名前(アドレス)を付ける(番地を付けるのと同じ)ことになります。 ただし、これらすべてを32ビットで表わします。 ですから、32ビットのアドレスを、ネットワークの名前を表わす部分と、 コンピュータの名前を表わす部分に分けて考える必要があります。 通常、ネットワークの名前を表わす部分を「ネットワーク部」、 個々のコンピュータを表わす部分を「ホスト部」と呼びます。 そこで、IPアドレスの前半(左側、二進数の上位桁)が、ネットワーク部であり、 残りがホスト部と定義されています。 そのため、 ネットワーク部の長さ (ビット数(二進で表記したときの桁数)) を示すことで、 ネットワーク部とホスト部を区別することができます。

一般に、ネットワーク部の長さは、

「/ネットワーク部のビット数」という形で、

IPアドレスに続けて書きます。

例えば、24ビットのネットワーク部を持っているネットワーク上にある

133.95.10.3 というIPアドレスは、 133.95.10.3/24 と表記します。この場合、133.95.10 の部分がネットワーク部であり、 3 の部分がホスト部となります。

一方、従来からネットワーク部を表わす別の方法として、

「ネットマスク」があります。

「ネットマスク」は、

IPアドレスのネットワーク部を表わすビット(二進数の桁)をすべて「1」とし、

ホスト部を表わすビット(二進数の桁)をすべて「0」としたものです。

11111111.11111111.11111111.00000000 これを、通常は、以下のように十進で表わします。 255.255.255.0

(註1)

28が、

十進で 256 (二進で 100000000 (0が8個))であることを記憶しましたよね。

二進 100000000 (0が8個)の一つ前が、二進 11111111 (1が8個) ですので、

これが、十進で 255 であることが分りますね。(註2) ネットマスクは、IPアドレスを利用するときには、常にペアで利用されます。 そのため、PCでネットワーク設定するときには、 手動でIPアドレスを設定するときに、 必ずネットマスクを同時に設定する必要あります。 DHCPでIPアドレスが自動的に設定されるときには、 ネットマスクも自動設定されます。

[演習 12]

下の表のネットワーク部の長さを、 /8、/16、/24、/26、/29 と変えて、ネットマスクの二進表示、並びに、 ネットマスクを確認しなさい。

ネットワークに接続できるコンピュータ(PC)の個数の限度前節で、IPアドレスは、 あるネットワーク共通のネットワーク名を含んでいることを知りましたね。 ネットワークの名前が、32ビットのIPアドレスの一部を使っているのですから、 そのネットワークに接続するPC個々のアドレスは、 残りのホスト部で決まることになります。 ということは、ホスト部の長さが長い(ネットワーク部が短い)と、 PCの名前(アドレス)が沢山付けられるので、 そのネットワークに沢山のPCを接続することができることになります。 逆に、ホスト部の長さが短い(ネットワーク部が長い)と、 そのネットワークには少しのPCしか接続できないことになります。 それでは、あるネットワークに、何台のPCを接続することができるか、 計算してみましょう。

例えば、/28 のネットワークを考えてみます。

ところが、1つのネットワークを構成するには、

以下の3つのアドレスが必ず必要になります。

ということで、上の /28 のネットワークの場合、接続できるPCの数は、

16 - 3 で、13台ということになります。 |

||||||||||||